訪問看護を利用(依頼)する流れ・手順|介護保険・医療保険ごとに紹介

自宅で療養する人の心強いサポーターになるのが、訪問看護サービスです。

訪問看護の利用者の特徴や利用までの流れなどを理解し、利用したい時に検討できるようにしておきましょう。

特に迷いやすいのが、介護保険・医療保険どちらを適用するかです。

どちらを適用するかによって、訪問看護を利用するまでの流れも変わってきます。

噛み砕いて解説していますので、しっかりと理解しておきましょう。

訪問看護の利用者はどんな人?

訪問看護の利用者は高齢者だけではありません。

赤ちゃんから高齢者まで、病気や障がいがあって自宅で療養しながら生活をしている人や、人生の最期を自宅で迎えたいという人など、誰でも利用することができます。

家族で介護や医療ケアをするのが不安な人や、一人暮らしをしながら療養している人のサポート的役割を担うのが訪問看護です。

住み慣れた地域を離れることなく障がいや病気と付き合っていけるため、利用希望者は少なくありません。

関連:訪問看護のメリットは?利用する上での注意点も含めて解説

訪問看護を利用する流れ(介護保険)

訪問看護では「介護保険」か「医療保険」のどちらかを利用します。

健康状態や年齢によって適用される内容が異なる点に注意しましょう。

まずは「介護保険」が適用される人が、訪問看護を利用するまでの流れを紹介します。

関連:訪問看護で使える介護保険と医療保険の使い分けと両者の違いを解説

- 各相談先へ問い合わせ

- 主治医による訪問看護指示書の発行

- ケアマネによるケアプランの作成

- サービス担当者会議

- 訪問看護ステーションと契約

- サービス開始

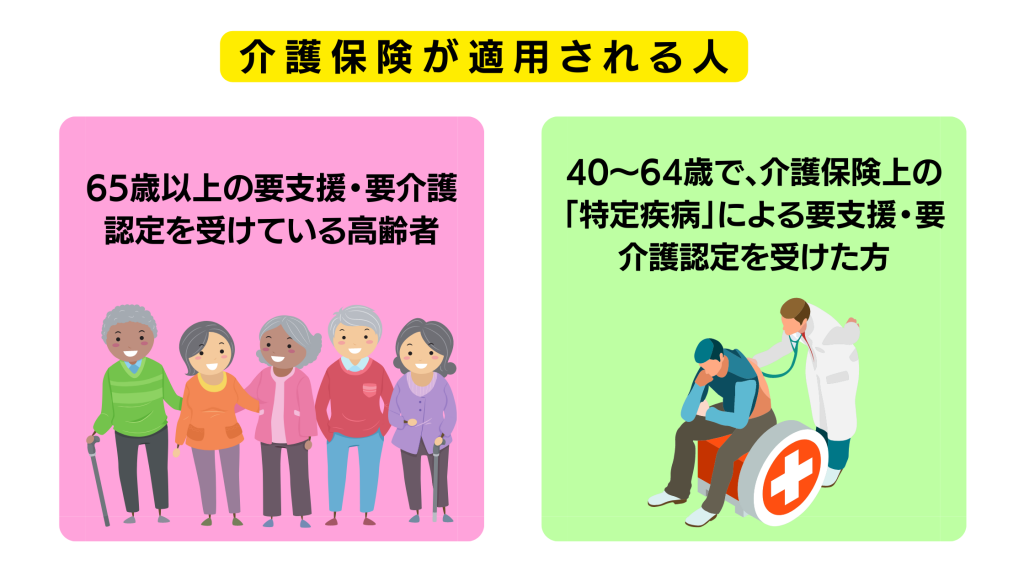

介護保険が適用されるのは下記の要件を満たした人です。

認定内容や年齢によっては医療保険を利用することになるため、要件をしっかりと確認してください。

1.各相談先へ問い合わせ

介護保険が適用される人が「訪問看護を利用したい」と考えた際には、まず各相談先へ問い合わせましょう。

相談先は広く、以下のようなところが挙げられます。

- 介護支援専門員(ケアマネージャー)

- 居住介護支援事務所

- 地域包括支援センター

- 主治医やかかりつけ病院の看護スタッフ

- 病院のソーシャルワーカー

- 訪問看護ステーション

- 各自治体の福祉に関する相談窓口

- 地域の民生委員

- 地域の社会福祉協議会

訪問看護へ直接依頼するという形は基本的にほとんどなく、自治体の相談窓口や地域包括支援センター、病院のソーシャルワーカーを通して依頼することが多いです。

訪問看護の利用を検討している人から相談を受けたら、訪問看護ステーション側は問い合わせを勧めましょう。

2.主治医による訪問看護指示書の発行

介護保険を利用する場合も、医療保険を利用する場合も、訪問看護を利用するには主治医が出す「訪問看護指示書」が必要になります。

指示書の発行依頼は、訪問看護師やケアマネジャーが対応することが一般的。

その際、訪問看護指示書の作成には1週間程度かかることが多いため、なるべく早めに頼んでおくと安心です。

3.ケアマネによるケアプランの作成

訪問看護ではケアマネジャーが「ケアプラン」を作成し、訪問看護サービスはケアプランに沿って進めていくのが基本です。

1回の訪問時間は、20分、30分、1時間、1時間半の4区分。

ケアプランの内容により、必要に応じて時間を調整します。

利用者の状態や看護ケアの内容にもよりますが、最初のうちは週1の30分からスタートし、状況に応じて増やしていく流れが一般的です。

4.サービス担当者会議

ケアプランの原案が出てきたら、ケアを受ける本人や利用者をサポートする関係者が集まって「サービス担当者会議」を開き、ケアプランの内容を検討します。

会の中で意見を出し合い、プランを改善したり、場合によっては内容を変更したりすることもある大切な集まりです。

利用者をサポートする関係者には、ご家族をはじめ訪問看護師や介護士、ケアマネジャー、場合によっては福祉用具業者などが含まれます。

利用者やご家族の生活に寄り添ったプランの作成のためには、本人だけでなく関係者の意見もケアプランに盛り込むことが大切です。

5.訪問看護ステーションと契約

ケアプランが定まったら訪問看護ステーションとの契約になります。

ステーションとの契約は、主に利用者のご家族が対応することが多いです。

重要事項説明と契約書には、訪問看護サービスの利用料や人員体制、日時などが記載されています。

訪問看護ステーション側は、契約にともない重要事項説明書を作成し、内容を契約前にきちんと説明できるようにしておきましょう。

ケアをする看護師が「契約内容を知りません」という状態では、利用者は不安を感じます。

利用者に説明をする前に必ず一度は目を通し、不明点があれば確認しておくと安心です。

6.サービス開始

契約が済んだら、訪問看護師が事前に立てる「訪問看護計画書」に沿ってサービスを提供します。

訪問看護計画書は、ケアマネジャーの作るケアプランに準じた形で作成されるもの。

訪問看護を通してどのような状態にするのかといった療養の目標や、目標達成のための具体的なサービス内容などを記載する書類です。

訪問完了後には「訪問看護報告書」としてサービス内容を記載し、月に一度を目安に主治医へ提出することを忘れずに行いましょう。

訪問看護を利用する流れ(医療保険)

続いて「医療保険」が適用される人が、訪問看護を利用するまでの流れを紹介します。

(※こちらは、介護保険を使うことが出来る年齢に達していない場合の流れです。)

- 主治医に相談

- 主治医から指示書の発行

- 訪問看護ステーションと契約

- サービス開始

医療保険が適用されるのは「介護保険適用外」の人。

もしくは、厚生労働省が指定する難病を持つ場合にも医療保険が適用されます。

1.主治医に相談

医療保険が適用される人の場合、訪問看護を利用したいと思ったら主治医に相談しましょう。

場合によっては、主治医から訪問看護の利用を勧められることもあります。

介護保険を利用する場合には幅広い窓口で相談することができますが、医療保険を使う場合は相談先が狭まります。

また、医療保険を利用する場合は介護認定が不要ですので、主治医や看護師と相談した上でどのように進めていくかを決めていきましょう。

2.主治医から指示書の発行

訪問看護の利用を決めたら、主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらいましょう。

介護保険利用の時と同様に、指示書の作成には1週間程度かかります。訪問看護ステーション側は、早めに訪問看護指示書を依頼すると安心です。

3.訪問看護ステーションと契約

主治医から指示書が発行されたら、訪問看護ステーションとの契約です。

利用者に不安を感じさせないように、重要事項説明書の内容をしっかりと理解しておきましょう。

4.サービス開始

契約が済むと、訪問看護師が事前に立てる「訪問看護計画書」に沿ってサービスの提供が開始されます。

医療保険で訪問看護を利用する場合、下記のような利用制限がある点を押さえておきましょう。

- 訪問は基本的に週3回まで

- 訪問回数は1日に1回まで

- 訪問時間は90分程度

- 1か所の訪問看護ステーションから看護師1人が訪問

介護保険を利用した訪問看護では、ケアプランによって訪問回数・時間が決まるため制限はありませんが、医療保険では制限がある点に注意が必要です。

ただし、下記に当てはまる場合には利用制限が外れます。

- 主治医から特別訪問看護指示書が出された

- 厚生労働省が定める疾病等に該当する

- 厚生労働省が定める状態等に該当する

厚生労働省が定める疾病や状態に該当するのか、特別訪問看護指示書を発行してもらえるのかなどを、主治医に確認しておくと良いですね。

介護保険と医療保険の違いは?

訪問看護では、介護保険か医療保険のどちらかを使って利用することになりますが、両者の違いがわからない人も多いでしょう。

介護保険と医療保険の違いは、以下の通りです。

| 介護保険 | 医療保険 | |

| 条件 | 主治医より訪問看護が必要と判断され、要支援・要介護認定を受けている人

(1)65歳以上の人(第一号被保険者) | 主治医より訪問看護が必要と判断された、以下に該当する人

(1)0〜39歳以下の人 |

| 自己負担額 | 1〜3割 | ・0〜69歳以下:3割 ・70〜74歳:1〜3割 ・75歳以上:1割または3割 |

| その他自己負担 | 限度額を超えた分は自費負担 | 交通費は自費負担 |

| 訪問回数 | 利用制限はないが、ケアプランの範囲内による | 週3回まで ただし、厚生労働省が定めた疾病があり、主治医が必要性を認めた場合、週4回以上利用可能 |

| 一回の訪問時間 | (1)20分の訪問 (2)30分未満の訪問 (3)30〜60分の訪問 (4)60〜90分の訪問 | 30〜90分 |

訪問看護における介護保険と医療保険の違いについては、下記の記事で詳しく解説しています。

- どのように使い分けられているのか

- どうなると介護保険から医療保険に切り替わるのか

訪問看護を利用する前にしっかりと理解しておきましょう。

訪問看護の介護保険と医療保険の違いについては、「訪問看護における介護保険と医療保険の使い分け。両者の違いも解説」もあわせてご覧ください。

よくある質問

訪問看護に関するよくある質問に回答します。

- 訪問看護指示書を書いてくれない場合はどうすれば良いですか?

- 訪問看護を受けるにはどうすれば良いですか?

- 介護保険と医療保険はどちらが優先されますか?

訪問看護指示書を書いてくれない場合はどうすれば良いですか?

訪問看護を利用するためには、主治医が発行する訪問看護指示書が必須です。

訪問看護指示書を書いてもらえない理由には、次のようなものが挙げられます。

- 主治医が訪問看護を不要と判断した

- 主治医が現状を把握できていない

- 主治医が多忙すぎて対応できない

主治医からの合意を得られていないと、訪問看護指示書を書いてもらうことはできません。

訪問看護ステーションから主治医宛に、訪問看護が必要な状況がわかる書類や手紙を作成し、利用者さんに持参していただくと良いでしょう。

また、利用者さんの同意を得たうえで、在宅での状況を主治医に共有する方法もあります。

もし受診の間隔が開いていることが原因で書いてもらえない場合には、利用者さんに受診を勧めて、主治医に診てもらいましょう。

訪問看護を受けるにはどうすれば良いですか?

訪問看護を受けるには、関連機関や主治医に相談することから始めてください。

主治医からの指示書の発行やケアプランの作成などを経て、訪問看護サービスの利用が可能になります。

また、訪問看護は介護保険と医療保険が適用されます。

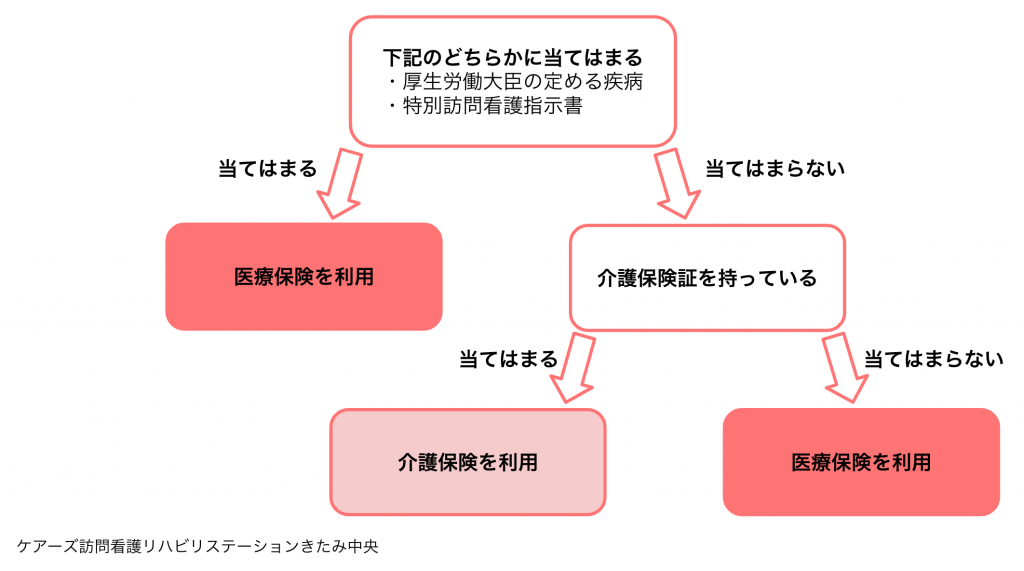

介護保険と医療保険はどちらが優先されますか?

訪問看護の利用において、適用する保険の種類を自由に選ぶことはできません。

下記のフローチャートを参考に適用する保険の種類を見極めましょう。

訪問看護の利用はケアマネや地域包括支援センターなどに相談しよう

訪問看護は自宅療養をしている患者さんだけでなく、家族の負担も軽減できるサービスです。

また、不安なことは訪問看護師に相談できることから、体調の変化についても迅速に対応することができます。

必要なサポートを受けながら療養できるよう、訪問看護を利用するための流れをしっかりと押さえておきましょう。